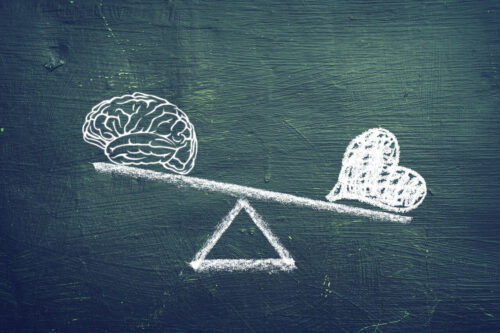

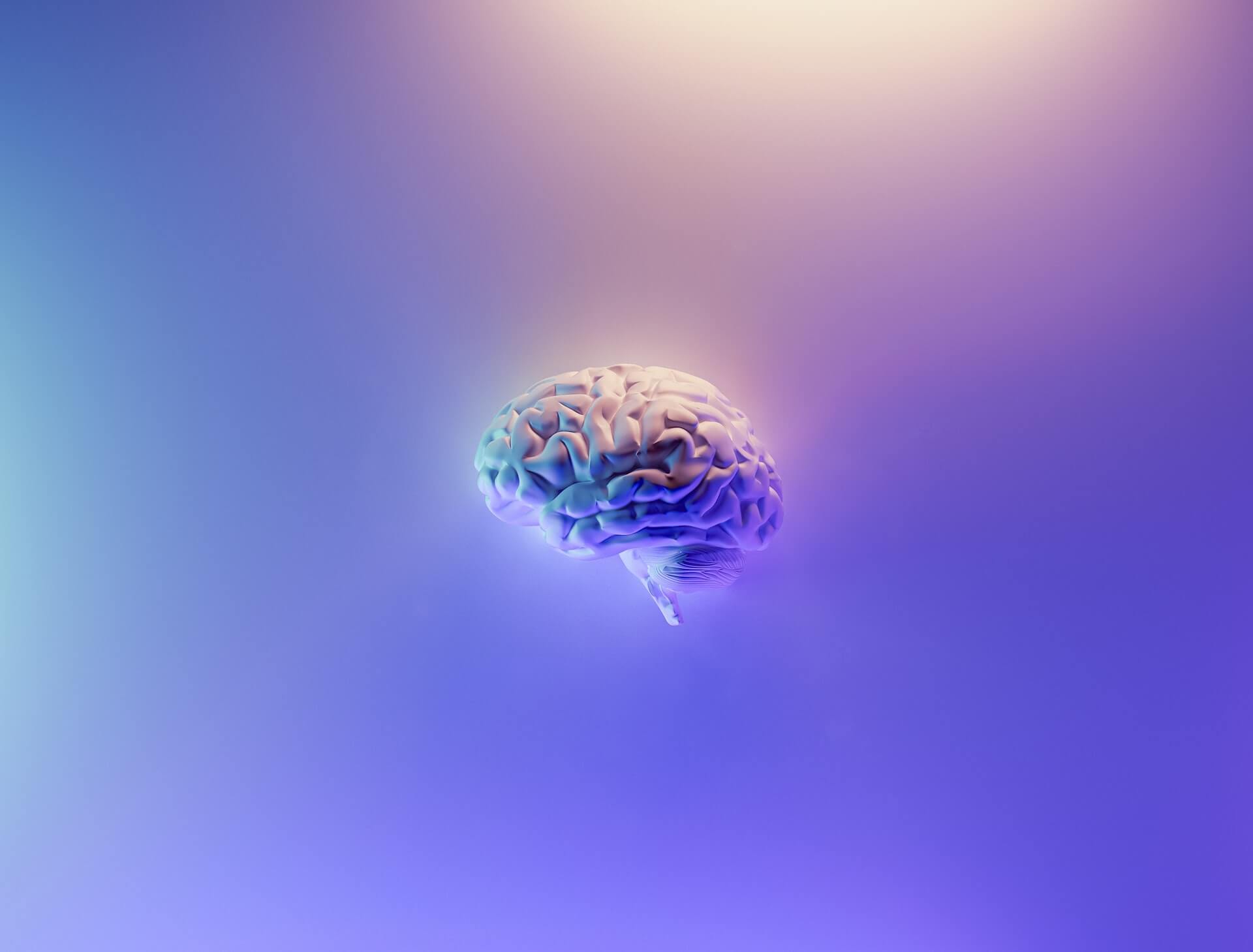

二重過程理論とは、人間にある2つの思考パターンを表した理論で、システム1は「直感的思考」にあたり、システム2は「論理的思考」を意味します。

本記事では、そんな「二重過程理論」の意味や原因、2つの思考パターンによって生じる心理の具体例や、そのメカニズムについて解説していきます。

二重過程理論とは

二重過程理論とは、人間が情報処理(認知)をおこなうさい、大きくわけて2つの異なるプロセス(過程・システム)があるという認知科学的処理論を意味します。また両者は「システム1(無意識的)」・「システム2(意識的)」と呼ばれており、2つは「互いに独立しながら、同時に稼働している」と考えられています。

二重過程理論は、心理学者である「キース・E・スタノヴィッチ(Keith E. Stanovich)」と「リチャード・ウェスト(Richard F. West)」によって、2000年に論文が発表されたことで心理学における思考のパターンとして定着した理論です。

その後、心理学者および行動経済学者であるダニエル・カーネマン氏が一般向けに出版した書籍「ファスト&スロー」によって認知が広まりました。

要約(まとめ)クリック

- 異なる2つの思考過程がある

- 両者は「システム1・システム2」である

- 1は、無意識的な思考で瞬時な直感などである

- 2は、意識的な思考で論理的に考えることである

- 1、2の両者は、同時に稼働し影響し合っている

まとめ:2つの異なる思考のプロセスが存在し、両者は「システム1・2(無意識・意識的)」と呼ばれており、同時に稼働すると考えられているのが二重過程理論。

このように、「人が物事を認知するときは上記2つの過程を経ている」と考えられるのが二重過程理論です。

下記では、それぞれの具体的な意味や詳細・特徴などについて見ていきましょう。

システム1(無意識・早い思考)

システム1とは、物事に対して深い思考はおこなわず、瞬時に直感的に判断し選択する考え方を意味します。日常生活での会話や、日々の何気ない行動・発言といった反射的な言動は、このシステム1によるものです。

- 体力を使わない

- 止めることが難しい

- 考えなくてもわかること

- 情報を瞬時に感じて、反応すること

- 直感、自動的に考える何気ない思考

- 人生の経験則を、高速で使用すること

- バイアスが生じる(思考の偏り、偏見)

システム1(無意識・早い思考)は、直感的で瞬時に働くため体力を使いません。

また、自らコントロールする感覚もないまま、物事を直感的に捉えたり「連想・発想」といったことも同時におこないます。

そのため、意識的に止めることも難しく、得た刺激(情報)を無意識的に捉えて解釈し、行動や思い込み(バイアス)といった反応パターンとして、各々独自のものへ変化させていきます。

システム2(意識的・遅い思考)

システム2とは、物事に対して知識や知恵を借りたりしながら、道筋を立てて論理的に判断・選択をおこなう考え方を意味します。人生にとって重要な選択や大事な決断は「ゆっくり慎重に考え、選択する」といった行動をしますよね。このような状態は、システム2の働きによっておおこなわれています。

- 使うのに体力がいる

- 最終的な決定権を持つ

- 通常時は記憶や注意力を担っている

- システム1で不可能な時に稼働する

- 論理的に道筋を立て、統計やデータで考える

システム2(意識的・遅い思考)は、基本、脳のエネルギー消費を避けるため待機しています。

また、論理的に道筋を立てて考えたり、統計やデータ分析をおこなうのは「システム2」でないとできないが、それには体力や集中力などが不可欠となるため、うまく保てない場合、適切に稼働しなくなります。

さらにシステム2は、最終的な決定権を持っているため、物事における決断は「システム1」→「システム2」という順番でおこなわれます。

ゆえに、システム1の段階で「答えが出た・納得できた」と脳が感じ錯覚してしまうことで、システム1での認知を「正しい情報だ」と思い込んでしまった結果、間違った選択や不合理な決断、バイアス(思い込み)が生じてしまうこともあります。

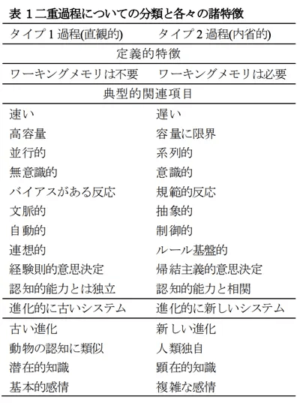

システム1・システム2の特徴や違いを比較

二重過程理論の「歴史」

この理論の基礎(起源・基・由来)となったのは、1890年にウィリアム・ジェームズ(William James)氏によって用いられた「連想的推論・真の推論」だと考えられています。

彼は、この「連想的推論」と「真の推論」の2つがあると信じており、下記の通りに考え述べていました。

彼は経験的思考はアートやデザイン作業に使われると理論化した。ジェームズにとって、イメージや思考は過去の経験から心に浮かび、比較や抽象化のアイデアを提供するものである。彼は連想的知識は過去の経験だけから生まれると主張し、「ただの繰り返し」であると呼んだ。ジェームズは真の推論は、地図を使えるという推論の力が航行の障害を乗り越えるために使えるように、「前例のない状況」で役に立つと信じた。

ウィリアム・ジェームズ(William James)

引用元:Wikipedia

二重過程理論が生じる原因とは?

二重過程理論が生じる原因は、科学的に証明されきってはおりませんが、有力な説として「脳の消費エネルギーを節約するためではないだろうか」と考えられています。

人間は考えることでも多くのエネルギーを消費します。そのため、まずは感覚や直感に頼り、つぎに未経験や知らない領域、困難に対してはエネルギーを消費するシステム2を使用するといったような二重過程理論のメカニズムが働くと考えられています。

また、その他の説としては「考えすぎることによって『不安・恐怖』などが生じてしまう原因ともなるから」だという理由も同時に働くか、あるいはこちらの説であるかなどが挙げられます。

恐怖を感じなくするためにも、考えすぎずに瞬時に決断する「直感を優先するようになったのではないか」と考えられているわけですね。

現在は、確実な根拠と証明こそされていませんが、エネルギーの節約・不安や恐怖が生じることで起こる生命存続の危機回避(関連:損失回避・現状維持バイアス)などの要因から、二重過程理論によって明かされた人間に備わるメカニズムが生じていると考えられています。

二重過程理論の「具体例」は?

- ハロー効果(例:システム1)

- ストループ効果(例:システム1)

- ロジカルシンキング(例:システム2)

- クリティカルシンキング(例:システム2)

1. ハロー効果(例:システム1)

ハロー効果とは、ある特定のモノを評価するさい、一部分の特徴に引きずられて、そのモノの全体的な評価も、特徴と同じような評価をしてしまう心理現象。

例えば「ある人」を評価するさい、顔が良ければ性格も良く見えてしまったり、そう見たくなる欲求が生じてしまい、顔と性格を紐づけて「イケメン=性格も良い」と評価をされてしまうことが良くありますよね。

このように、ある1つの特徴から、その他の部分や全体も同様に評価をしたり、印象(認知)を持ってしまうことがハロー効果です。

上記の例のように、瞬時に物事の評価を特定の部分と同じようにしてしまう行為は、人間にシステム1の思考が関係していると考えられています。

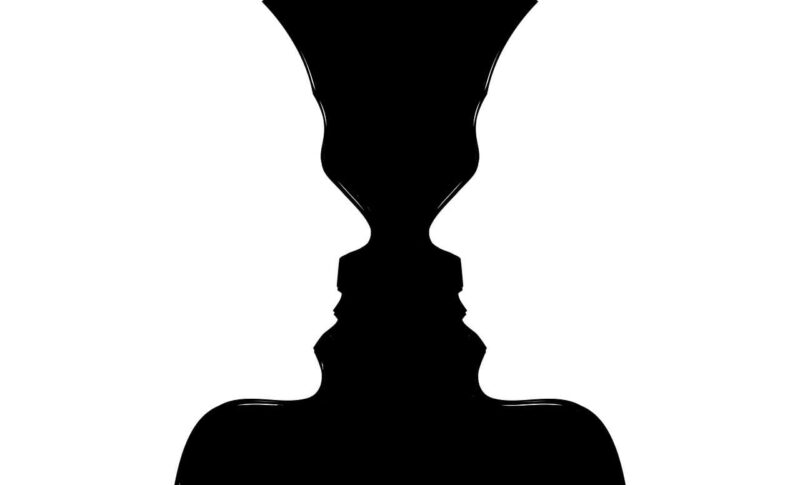

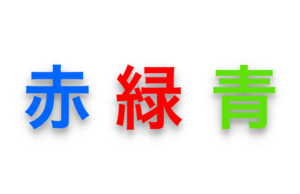

2. ストループ効果(例:システム1)

ストループ効果とは、人が異なる意味の刺激を受けた場合、その刺激を処理(反応)するのに時間がかかってしまう心理現象。

例えば「以下画像にある文字の意味ではなく、色を瞬時に答えなさい」という問題に対して、多くの人は「文字の意味と色が一致している問題」と比較して回答に時間がかかっていまいます。

このように、違う刺激を同時に受けると、反応するのに時間がかかる現象をストループ効果といいます。

上記の例ように、ストループ効果は「直感的に色と文字は同じである」と思い込んでしまうシステム1が働くため生じる現象で、システム1が働く例としては体験しやすいことからも、良く理解できるのではないでしょうか。

3. ロジカル・シンキング(例:システム2)

ロジカル・シンキングとは、物事を論理的に思考し整理することを表します。

例:起こった問題(出来事)に対して「なぜその様になったのか?」という原因から「どの様にすれば解決できるのか?」という部分まで、具体的に「こうだから、こう」というように道筋を立てて、1つ1つ考えていくことを意味します。

このように「ロジカルシンキング」は、物事を1つ1つゆっくりと考えていくことを意味しており、私たちの仕事や私生活の重要な場面では、主にこうした考え方(システム2)を用いて対処しています。

4. クリティカル・シンキング(例:システム2)

クリティカル・シンキングとは、物事の現状に対して批判的に見たり考える思考を表します。

例:前提となる物事に対して「そもそも、これはなぜそうなるのか?」や「こんな方法でも良いのではないか?」といったように、前提自体を疑ってみたりあらゆる角度からの考え方で物事をみる行為を意味します。

この「クリティカルシンキング」のように、瞬時に考えるのではなく、あらゆる考え方を試行錯誤していくことは、システム2が働いた例といえるでしょう。

まとめ

二重過程理論とは、2つの異なる思考プロセス(システム1・2)が独立し稼働していると考えられている理論。

そのため、人間が物事を捉えるときは「間違った認知」に至ってしまうことも多々あれば、深く思考すればより良い結果や発見を生み出すことも多くあります。

一概に、どちらが「良い・悪い」ということはありませんが、その時に応じて臨機応変に対応できることが最も好ましいことだと思います。

のり

のりそれでは、最後まで読んでいただきありがとうございます。

本記事が、読者さんのお役に立てると幸いです。

.jpg)